La bauxite dans le Languedoc

La première exploitation s'ouvre à Villeveyrac en 1873 et deviendra par la suite le principal bassin d'extraction de la région qui est réparti en trois centres miniers :

- Béziers (Saint-Chinian, Cazouls-les-Béziers)

- Montpellier (Villeveyrac, Loupian, Mèze, Argelliers, la Boissiere)

- Bédarieux (La Tour-sur-Orb, Carlencas-et-Levas et Pézènes-les-Mines)

L'exploitation est moins importante que dans le Var mais elle représente tout de même 17% de la production française (43 Mt au total).

Le bassin de Villeveyrac est divisé en plusieurs concessions qui sont exploitées par Pechiney, Alusuisse, Aluminium Alcan de France, l'Union des Bauxites et la SA des Bauxites et Alumines de Provence.

- Concession des Usclades

- Concession de Villeveyrac

- Concession de Cambellies

- Concession du Mas Rouch

Les principales mines sont : Roquemale, les Usclades, Cocaval, Regagnas, le Poussan, le Rec, Saint Farriol, Montpalisir, Rouquette, Comberouge, Cambellies et Mas Rouch.

Au début des années 1970, c'est le même problème qui touche ce bassin et c'est le début des fermetures avec la dernière mine en 1991. Depuis 1983 Garrot-Chaillac exploite les haldes de la mine de Bedarieux. Depuis 2012 la Sodicapei (Société d'Industrialisation et de Commercialisation de l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés) a obtenu une concession de 25 ans pour ré-exploiter la mine des Usclades. Sodicapei n'est pas spécialisé dans les mines et carrières mais dans l'emploi de personnes handicapées (ici pour le tri de la bauxite). Vicat, propriétaire à 48% de la Sodicapei est très intéressé par la bauxite rouge pour son ciment, l'Alpenat. L'exploitation devra ré-utiliser les haldes mais aussi reprendre des travaux en souterrain.

La bauxite est une bauxite rouge de type karstique contenant 55% (en moyenne) d'alumine, le gisement est incliné d'Est en Ouest avec un pendage compris entre 15 et 30% pouvant aller jusqu'à 40%. La couche varie entre les affleurements et l'exploitation en souterrain, ce sont plutôt des poches résultant du remplissage du minerai dans ces vides karstiques.

Bousquet de la Balme

C'est une grosse exploitation à ciel ouvert dont il ne reste que la bauxite (plus de toit). Ces falaises nous permettent de nous rendre compte de l'ampleur des karsts.

C'est une grosse exploitation à ciel ouvert dont il ne reste que la bauxite (plus de toit). Ces falaises nous permettent de nous rendre compte de l'ampleur des karsts.

Évidemment il fallait qu'il y ait une décharge de voitures...

Évidemment il fallait qu'il y ait une décharge de voitures...

Issarts Rouge

Sur ce site on peut voir le calcaire dolomitique au mur, la roche affleurant : la bauxite et au dessus au toit, les argiles et calcaires que l'érosion n'a pas décapée.

Sur ce site on peut voir le calcaire dolomitique au mur, la roche affleurant : la bauxite et au dessus au toit, les argiles et calcaires que l'érosion n'a pas décapée.

Un mélange entre bauxite rouge et de dolomie karstique (blanc).

Un mélange entre bauxite rouge et de dolomie karstique (blanc).

Par ici les sangliers aiment bien les poteaux !

La Brauhne

Arboussas

Ces deux exploitations (L'Arboussas et la Brauhne) sont liées par leur rapprochement géographique mais aussi car elles ont été exploitées de 1927 à 1975 par la société Pechiney. Depuis 1983 c'est la société Garrot-Chaillac qui exploite les haldes, puis par sa filiale "Mines et Minerais du Languedoc" crée en 1990. Aujourd'hui, ces haldes arrivant à épuisement, une nouvelle concession de 20 ans a été attribuée à Garrot-Chaillac en 2012, à sa filiale devenue "Garrot Chaillac Industries" afin de continuer l'exploitation à ciel ouvert des parties d'Uston et de Peyre-Blanque qui avait été délaissées à l'époque car elles étaient trop siliceuses.

La production est destinée aux marchés cimentiers.

Il reste peu de vestiges. De l'autre côté de la route se trouve une grande structure en béton dont nous ne savons pas exactement son utilité.

Il reste peu de vestiges. De l'autre côté de la route se trouve une grande structure en béton dont nous ne savons pas exactement son utilité.

Cambellies

Le site, exploité à ciel ouvert, est aujourd'hui en partie noyé.

Le site, exploité à ciel ouvert, est aujourd'hui en partie noyé.

Le site de Combe Rouge qui avait été utilisé comme décharge est aujourd'hui totalement remblayé, il ne reste absolument plus rien.

Le site de la Rouquette est une propriété privée. Ces deux sites étaient auparavant en communication.

Nous arrivons maintenant au coeur de la bauxite au milieu des vignes : Villeveyrac.

Nous arrivons maintenant au coeur de la bauxite au milieu des vignes : Villeveyrac.

Saint Farriol

C'est la même vision ici sauf que le niveau d'eau est plus haut, on ne voit quasiment plus la bauxite. Tous les travaux souterrains sont noyés, un pompage à des fins d'irrigation est entretenu.

C'est la même vision ici sauf que le niveau d'eau est plus haut, on ne voit quasiment plus la bauxite. Tous les travaux souterrains sont noyés, un pompage à des fins d'irrigation est entretenu.

Puits du Rec

L'image est peu parlante, il s'agit de la dalle du puits qui repose sur ce muret. L'ensemble est fortement envahie de ronces.

L'image est peu parlante, il s'agit de la dalle du puits qui repose sur ce muret. L'ensemble est fortement envahie de ronces.

L'Olivet

La grande découverte de l'Olivet. Le fond est parfois noyé, à notre passage le lac est à sec ou presque.

La grande découverte de l'Olivet. Le fond est parfois noyé, à notre passage le lac est à sec ou presque.

Les couches s'inclinent d'Est vers l'Ouest, avec au toit du grès de l'Albien, puis les deux couches de bauxite, la blanche et la rouge. Les couches ne sont quasiment plus visibles car elles sont recouvert de remblais. Au dessus, une partie des terres ont été reboisées.

Sur un morceau de bauxite on remarque les pisolithes riches en fer (rouge) et celles qui se sont altérées avec l'air (en jaune).

Sur un morceau de bauxite on remarque les pisolithes riches en fer (rouge) et celles qui se sont altérées avec l'air (en jaune).

Tous les remerciements vont aux Astres pour avoir trouvé le nom de cette plante !

Oui / Non / Au revoir.

Oui / Non / Au revoir.

Tout au fond c'est Mas Rouch.

Voici le départ de la bauxite par bande vers Roquemale.

Voici le départ de la bauxite par bande vers Roquemale.

Roquemale

Le plan Dalmais était un plan incliné de 300m à 25%, il permettait de rejoindre les puits de Roquemale. Aujourd'hui il file directement dans l'eau.

Le plan Dalmais était un plan incliné de 300m à 25%, il permettait de rejoindre les puits de Roquemale. Aujourd'hui il file directement dans l'eau.

La dalle du puits 1 est visible à l'avant plan de la première maison. Ce n'était pas possible d'avancer plus près.

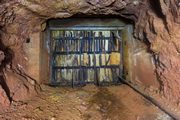

Il reste toute l'armature du puits.

Il reste toute l'armature du puits.

Les Usclades

Il s'agit du carreau principal. L'accès se faisait par puits, il est aujourd'hui dallé. C'est le seul site qui soit encore en activité.

Il s'agit du carreau principal. L'accès se faisait par puits, il est aujourd'hui dallé. C'est le seul site qui soit encore en activité.

Cette sorte de "borie" servait de poudrière. Il y en aurait d'autres encore visibles dans les alentours.

Cette sorte de "borie" servait de poudrière. Il y en aurait d'autres encore visibles dans les alentours.

Il reste encore les anciennes machines en train de bronzer au soleil.

Il reste encore les anciennes machines en train de bronzer au soleil.

Tunnel ferroviaire

Le viaduc est construit au 19ème siècle pour le transport de la bauxite.

Le viaduc est construit au 19ème siècle pour le transport de la bauxite.

La première partie du tunnel est en pierre avant d'être creusé directement dans le rocher.

La première partie du tunnel est en pierre avant d'être creusé directement dans le rocher.

La bauxite en Provence

Le principal bassin est celui de Brignoles, c'est le plus important de France, la bauxite affleure sur une large bande qui s'étend sur une quarantaine de kilomètres d'Ouest en Est entre Saint-Maximin et le Cannet des Maures (le plus exploité et important). La couche est inclinée vers le Nord au Nord de Brignoles et vers le Sud, au Sud de Brignoles (anticlinal).

Les premières exploitations remontent vers 1860 à Auriol, puis à Cabasse dans le Var en 1873. L'extraction se fait aux affleurements, puis à ciel ouvert par de petites sociétés qui produisent 1500 tonnes par an.

Elles sont rachetées en 1895 par l'Union des Bauxites (filiale de la British Aluminium Company) qui a le monopole de l'exploitation pendant les premières années, elle est ensuite concurrencée par Bauxite de France (qui n’était pas français du tout, filiale du groupe germano-suisse Aluminium Industriel A.G.) qui exploitait la mine du Recoux. Les compagnies françaises étaient représentées par Pechiney et Ugine. Enfin en 1922 une nouvelle société s'implanta dans la région il s'agit de : Les Bauxites du Midi (filiale du groupe américain Alcoa). Une véritable "ruée vers l'or rouge de Provence" se mit en marche et la production s’accéléra jusqu'à la Première Guerre Mondiale avec 300 000 tonnes extraites. Celle-ci doubla et atteindra un million au début des années 1950 jusqu'à arriver à 2,2 millions, record de production en 1972. Malgré ces chiffres dus à la mécanisation et aux investissements, de nouveaux gisements sont découverts à l'étranger. Exploités directement à ciel ouvert, ils sont plus rentables, plus riches et donc beaucoup moins chers. Ces minerais débarquent en France à partir de 1967 (Gardanne). Ce fut alors la dégringolade des exploitations, avec les premières fermetures, en particulier celles de Mazaugues, du Thoronet et jusqu'à la dernière mine, celle de Recoux en 1989 et la découverte de Doze en 1990.

L'usine de Gardanne

Mondialement connue puisqu'elle fut la première usine de fabrication d'aluminium dotée du procédé BAYER au monde, l'usine Gardannaise construite en 1893 a connue une longue ascension et une histoire riche et continue encore aujourd'hui (2017) à se maintenir. D'abord aux mains de la Société Française de l'Alumine Pure (SFAP) puis de la SFAC (Société d'Alais, Froges et Camargue) et du français Pechiney de 1950 jusqu'en 2003, elle est rachetée par le groupe Canadien Alcan. Lui même racheté en 2007 par l'Anglo-Australien Rio-Tinto en se renomant Rio Tinto Alcan Alumines de Spécialité. Enfin dans un projet de désengagement de l'aluminium, Rio-Tinto se séparait en 2012 de ce secteur au fond d'investissement Américain HIG Capital créant ainsi le groupe Alteo réunissant les quatres usines (Gardanne, La Bâthie, Beyrède et Teutschenthal (Allemagne).

Initialement l'usine a besoin de trois produits qui ont matérialisé son emplacement actuel : la bauxite venant des mines du Var, le sodium venant de Camargue et du charbon venant des mines provençales. Mais au fur et à mesure des années tout ce processus s'est décentralisé. La production de soude s'est arrêtée en 1961, les mines de bauxites en 1990 et les mines de charbon en 2003.

L'usine est spécialisée dans les alumines de spécialité proposant plus de 400 références qui sont utilisées dans des domaines tels que la chimie, les céramiques avancées, les produits réfractaires, les abrasifs ou les verres spéciaux. Elle importe plus de 3000 tonnes de bauxite (Guinée et parfois d'Australie), la soude est achetée sur le marché et exporte 1200 tonnes de bauxite quotidiennement, soit une capacité de 600 000 tonnes par an.

De l'alumine métallurgique, l'usine s'est orientée vers la production d'alumine technique puis de spécialité, qui représente un produit de plus haute valeur ajoutée, et dont la consommation a fortement augmentée depuis plusieurs années.

La bauxite arrive au port minéralier de Fos-sur-Mer, elle est ensuite transportée par wagons jusqu'à l'usine, qui va la concasser, la broyer puis la mélanger avec de la soude caustique et de la chaux. La pulpe obtenue sera préchauffé et envoyé vers des autoclaves. Pendant l'attaque l'alumine contenue dans la bauxite se dissout et forme des résidus solides de boues (boues rouges). On effectue la séparation par décantation, les boues sont lavées et séparées dans des clarificateurs, la liqueur surnageant est filtrée par précipitation (dilution). Les boues appauvries en alumine sont ensuite stockés dans un parc à boue. L'alumine est calcinée afin de la déshydrater dans de longs fours rotatifs.

L'usine telle que l'on peut la voir à Gardanne : un rouge éclatant qui contraste dans ce ciel bleu azur. Gardanne est définitivement la ville en rouge et noir.

L'usine telle que l'on peut la voir à Gardanne : un rouge éclatant qui contraste dans ce ciel bleu azur. Gardanne est définitivement la ville en rouge et noir.

Ces conduites amènent les boues rouges sur leur lieu de stockage à Bouc-Bel-Air.

Ces conduites amènent les boues rouges sur leur lieu de stockage à Bouc-Bel-Air.

Puits de bauxite

Il s'agit du dernier chevalement dans la région.

Il s'agit du dernier chevalement dans la région.

Ce treuil est issue de la société Fournier & Mouillon.

Ce treuil est issue de la société Fournier & Mouillon.

Autres vestiges

Il reste peu de vestige et tout a été vandalisé.

Il reste peu de vestige et tout a été vandalisé.

Ici se tenait une turbine électrique.

Ici se tenait une turbine électrique.

Cette galerie que nous supposons être une galerie de recherche, s'enfonce assez profondément, mais mis à part un karst au milieu, il n'y a rien à voir !

Bauxite

M37

Ce massif est le plus ancien, il a d'abord été exploité en carrière à ciel ouvert avant sa mise en exploitation en souterrain où il recoupe deux lentilles. Son ouverture assez tardive, au début des années 1970, a été retardée par l'obtention du permis minier. Cette lentille est composé de 38% d'alumine. La couche s'étend sur une bande Ouest-Est avec un pendage vers le Nord. Au toit on trouve de la bauxite blanche puis de la bauxite rouge en dessous.

On nous prévient tout de suite que c'est pentu à 30%, juste après se trouve une glissière de sécurité.

On nous prévient tout de suite que c'est pentu à 30%, juste après se trouve une glissière de sécurité.

En parallèle à la descenderie, on observe les restes de l'ancienne bande transporteuse.

En parallèle à la descenderie, on observe les restes de l'ancienne bande transporteuse.

Le seul vestige industriel est cet imposant ventilateur...monté sur une sorte de "luge" !

Le seul vestige industriel est cet imposant ventilateur...monté sur une sorte de "luge" !

La mine s'échelonne sur 6 niveaux à cet endroit mais sûrement bien plus auparavant.

La mine s'échelonne sur 6 niveaux à cet endroit mais sûrement bien plus auparavant.

Nous voici à présent dans les anciens quartiers. Les galeries sont plus étroites, cette voie au sol est l'unique vestige, c'est bien dommage.

Nous voici à présent dans les anciens quartiers. Les galeries sont plus étroites, cette voie au sol est l'unique vestige, c'est bien dommage.

Certains quartiers sont...en mauvais état...

Certains quartiers sont...en mauvais état...

...Mais pas partout. Le réseau est plus grand par ici, malgré tout c'est un peu labyrinthique et anarchique, certaines salles ont des volumes impressionnants.

...Mais pas partout. Le réseau est plus grand par ici, malgré tout c'est un peu labyrinthique et anarchique, certaines salles ont des volumes impressionnants.

Par endroits on a cultivé le champignon.

Par endroits on a cultivé le champignon.

M97

C'est une mine assez grande scindée aujourd'hui en deux. Un seul réseau a été visité puisqu'il semble être le plus intéressant. Cette mine est ouverte en 1968, elle devait permettre d'exploiter cinq lentilles.

Les premiers quartiers sont très modernes, il s'agit de grosses galeries pour la circulation de camions dont il reste d'énormes ornières au sol. Dans cette chambre il y a des galeries partout, c'est un vrai labyrinthe de piliers tournés. Nous suivons le pendage et descendons assez longtemps pour arriver enfin sur une première galerie de niveau. De là nous rejoignons une première descenderie qui va nous emmener au fond. Nous naviguons dans ce dédale qui devient de plus en plus intéressant plus nous progressons.

Les vieux quartiers comme je les appelle, sont des galeries très peu hautes qui se situent à faible profondeur. Elles recoupent et débouchent ensuite dans les premiers quartiers d'exploitation moderne.

Les vieux quartiers comme je les appelle, sont des galeries très peu hautes qui se situent à faible profondeur. Elles recoupent et débouchent ensuite dans les premiers quartiers d'exploitation moderne.

Première rencontre avec des wagonnets. Remarquez bien le rail positionné sur le côté de la benne, il sert pour son culbutage, un vérin hydraulique venait pousser à cet endroit et vidangeait le wagonnet qui déchargeait 2 tonnes de minerai.

L'exploitation se fait en suivant la couche de bauxite, celle-ci est inclinée entre 10 et 15%.

L'exploitation se fait en suivant la couche de bauxite, celle-ci est inclinée entre 10 et 15%.

On creuse tout d'abord une galerie principale (en général une descenderie) que l'on recoupe ensuite en plusieurs galeries secondaires perpendiculairement, cela s'appelle le traçage. Ces recoupes sont des voies de niveau espacées tous les 50m. Elles s'étendent directement jusqu'au bout du panneau exploitable. On recoupe de nouveau ensuite tous les 7m de nouvelles galeries qui rejoignent le niveau en dessous. En se rabattant vers la descenderie, ces piliers sont ensuite foudroyés, c'est la méthode du dépilage. C'est la dernière méthode employée.

Le chantier progresse toujours des niveaux supérieurs vers le bas.

Il n'est pas rare de trouver des stations de culbutage pour wagonnets dans les galeries de recoupes. Le minerai était ensuite remonté par d'autres wagonnets à l'aide de la traction animale ou d'un treuil. Les galeries enjambent donc souvent les descenderies en dessous.

Nous voici au plus bas que nous puissions aller aujourd'hui. Au noyage c'est la descenderie qui continue. A l'époque quatre pompes exhauraient 750m³ à l'heure !

Nous voici au plus bas que nous puissions aller aujourd'hui. Au noyage c'est la descenderie qui continue. A l'époque quatre pompes exhauraient 750m³ à l'heure !

Cette galerie est divisée en deux, derrière ce mur, c'est le canal d'évacuation de l'exhaure, l'autre partie est réservé au roulage. C'est assez long à suivre pour se rendre compte qu'au bout c'est un front de taille. Enfin par la galerie d'exhaure cela ne passe pas non plus (il y a trop d'eau). Notez à un endroit uniquement, le passage en conduite forcée afin de permettre l'installation d'une voie d'évitement.

Cette galerie est divisée en deux, derrière ce mur, c'est le canal d'évacuation de l'exhaure, l'autre partie est réservé au roulage. C'est assez long à suivre pour se rendre compte qu'au bout c'est un front de taille. Enfin par la galerie d'exhaure cela ne passe pas non plus (il y a trop d'eau). Notez à un endroit uniquement, le passage en conduite forcée afin de permettre l'installation d'une voie d'évitement.

Certains endroits ne manquent pas de charme. Cette barrière est encore en état de fonctionnement !

Certains endroits ne manquent pas de charme. Cette barrière est encore en état de fonctionnement !

M99

Il s'agit sans doute de l'exploitation la plus grande. C'est un réseau très développé sur plusieurs niveaux mais aussi très large qui devait sans nul doute communiquer davantage auparavant.

La première entrée était celle utilisée d'abord par les trains puis ensuite par les camions. Cet atelier était juste un garage en haut d'un plan incliné.

La première entrée était celle utilisée d'abord par les trains puis ensuite par les camions. Cet atelier était juste un garage en haut d'un plan incliné.

Les câbles ont tellement frotté qu'ils ont rongé le ciel.

Ce puits est très incliné sur une vingtaine de mètres, c'est assez impressionnant il servait pour l'aération.

Ce puits est très incliné sur une vingtaine de mètres, c'est assez impressionnant il servait pour l'aération.

Un quartier parmi tant d'autres, celui-ci est assez haut, les volumes sont plutôt grands. Chaque pilier est numéroté.

La première photo montre ce que les mineurs appelaient le "faux toit", c'est une couche qui se situait entre la bauxite et le ciel, composée de marne et de calcaire ligniteux. Ca se tient très mal comme on peut le voir.

La cheddite est un explosif à base de chlorate qui tire son nom de Chedde (Haute Savoie), ville dans laquelle il était fabriqué.

La cheddite est un explosif à base de chlorate qui tire son nom de Chedde (Haute Savoie), ville dans laquelle il était fabriqué.

Ce curieux objet ferroviaire est un dérailleur tournant. Il a été inventé par Decauville. Il permet de faire passer un wagonnet d'une voie principale sur une voie secondaire sans que celle-ci soit connectée à la première. Le dérailleur est posé sur la voie principale, le wagonnet est alors poussé jusqu'aux taquets au bout du dérailleur, puis il est pivoté à l'aide de la plaque qui se trouve en dessous. Ce système a l'avantage d'être rapide et surtout de pouvoir se déplacer facilement.

Après avoir suivi le roulage, nous arrivons en tête d'un premier plan incliné encore équipé de son treuil.

Après avoir suivi le roulage, nous arrivons en tête d'un premier plan incliné encore équipé de son treuil.

Sur le téléphone on peut encore lire "Faire tourner avant de parler".

En bas d'une seconde descenderie, il reste encore une étagère remplis de jetons destinés aux wagonnets.

En bas d'une seconde descenderie, il reste encore une étagère remplis de jetons destinés aux wagonnets.

Cette pile sèche appelée également pile Leclanché du nom de son inventeur Georges Leclanché, servait pour les locotracteurs. Il n'en fallait pas qu'une !

Ce treuil est issu de la société Fournier & Mouillon il devait servir à actionner le scraper. Le scraper est un racloir. Il vient donc racler le minerai grâce à son godet et le ramène jusqu'à une estacade de chargement puisqu'il est guidé par un câble qui est attaché à une poulie au niveau du chantier. Il vient déverser son contenu en contrebas de la galerie dans un wagonnet positionné en dessous. L'opération est répétée autant de fois qu'il y a de minerai abattu.

Ce treuil est issu de la société Fournier & Mouillon il devait servir à actionner le scraper. Le scraper est un racloir. Il vient donc racler le minerai grâce à son godet et le ramène jusqu'à une estacade de chargement puisqu'il est guidé par un câble qui est attaché à une poulie au niveau du chantier. Il vient déverser son contenu en contrebas de la galerie dans un wagonnet positionné en dessous. L'opération est répétée autant de fois qu'il y a de minerai abattu.

En arrivant près d'un puits on observe encore le mécanisme d'un traînage par câble. Il y avait tout un fatras de câbles mais néanmoins, observez le cuffat encore suspendu. Le puits semblait être ré-utilisé comme puits d'exhaure.

En arrivant près d'un puits on observe encore le mécanisme d'un traînage par câble. Il y avait tout un fatras de câbles mais néanmoins, observez le cuffat encore suspendu. Le puits semblait être ré-utilisé comme puits d'exhaure.

Cette porte est la porte de la lentille d'été. Ce quartier était isolé et exploité uniquement en été, le reste du temps il était envahi par les eaux. Voilà ce qui explique que la porte soit parfaitement étanche !

Cette porte est la porte de la lentille d'été. Ce quartier était isolé et exploité uniquement en été, le reste du temps il était envahi par les eaux. Voilà ce qui explique que la porte soit parfaitement étanche !

Le paysage n'est jamais vraiment monotone avec tous ces wagonnets éparpillés à chaque coin de galerie.

Le paysage n'est jamais vraiment monotone avec tous ces wagonnets éparpillés à chaque coin de galerie.

Voici le second locotracteur, c'est exactement le même modèle, par contre celui-ci semble être en plus mauvais état.

Voici le second locotracteur, c'est exactement le même modèle, par contre celui-ci semble être en plus mauvais état.

M98

Cette mine est un peu différente de tout ce que l'on a pu voir jusqu'à maintenant. En effet il ne reste plus que la galerie de roulage qui soit encore accessible, tous les travaux inférieurs sont noyés, tous les travaux supérieurs sont foudroyés. Malgré tout il reste une impressionnante quantité de matériel qui en fait tout son charme. Cette mine a fermé à la fin des années 1980, à la fin il ne restait plus qu'une dizaine de mineurs.

Dés le début et ici plus qu'ailleurs, on voit bien le pendage de la couche. Un peu plus loin nous tombons sur une ancienne salle des compresseurs mais elle est complètement vide, il reste uniquement les tuyaux qui alimentaient les niveaux supérieurs.

Dés le début et ici plus qu'ailleurs, on voit bien le pendage de la couche. Un peu plus loin nous tombons sur une ancienne salle des compresseurs mais elle est complètement vide, il reste uniquement les tuyaux qui alimentaient les niveaux supérieurs.

Nous allons voir qu'il reste beaucoup de matériel minier datant de la fin des années 1950. Ici une pelle Joy modèle HL3. Ce type de matériel est devenu rare aujourd'hui. Notez la barre mise horizontalement qui interdit tout mouvement vers l'arrière, cela évite les accidents. Le mineur se tenait sur la plateforme situé sur le côté gauche et à l'aide des deux leviers à sa disposition, la pelle chargeait à l'avant (le godet à l'envers) et par un mouvement déversait son chargement à l'arrière dans un wagonnet. Ca gigotait pas mal !

Nous allons voir qu'il reste beaucoup de matériel minier datant de la fin des années 1950. Ici une pelle Joy modèle HL3. Ce type de matériel est devenu rare aujourd'hui. Notez la barre mise horizontalement qui interdit tout mouvement vers l'arrière, cela évite les accidents. Le mineur se tenait sur la plateforme situé sur le côté gauche et à l'aide des deux leviers à sa disposition, la pelle chargeait à l'avant (le godet à l'envers) et par un mouvement déversait son chargement à l'arrière dans un wagonnet. Ca gigotait pas mal !

C'est une longue galerie jamais monotone, avec quelques galeries d'évitement et des départs vers des chantiers mais rapidement inaccessibles. A partir d'ici (Cf: Wagonnet) remarquez le canal d'exhaure en béton, la voie devient double et derrière le wagonnet se trouve un quai de chargement.

C'est une longue galerie jamais monotone, avec quelques galeries d'évitement et des départs vers des chantiers mais rapidement inaccessibles. A partir d'ici (Cf: Wagonnet) remarquez le canal d'exhaure en béton, la voie devient double et derrière le wagonnet se trouve un quai de chargement.

Voici l'endroit stratégique de la mine. C'est un carrefour important reliant le roulage d'entrée, une entrée en supérieur, l'arrivée d'un plan incliné et un peu plus loin une entrée pour le personnel.

Voici l'endroit stratégique de la mine. C'est un carrefour important reliant le roulage d'entrée, une entrée en supérieur, l'arrivée d'un plan incliné et un peu plus loin une entrée pour le personnel.

J'ai longuement cherché pourquoi ce manteau était accroché ici. D'une manière globale dans ces mines, il est raconté que dans certains quartiers, surtout en foration, il n'arrêtait pas de pleuvoir, à tel point que les mineurs portaient ces imperméables à longueur de journée. Je veux dire qu'il s'agissait de la tenue complète : pantalon, imperméable et chapeau. Parfois il fallait même les changer plusieurs fois dans la journée car ils étaient vraiment trop trempés.

Voici l'arrivée du plan incliné, avec le treuil en tête. Ici par contre je n'ai toujours pas compris pourquoi il y avait ces sièges marrons en cuir ! Ils ressemblent à ceux que l'on pouvait trouver dans les bus à une certaine époque.

Voici l'arrivée du plan incliné, avec le treuil en tête. Ici par contre je n'ai toujours pas compris pourquoi il y avait ces sièges marrons en cuir ! Ils ressemblent à ceux que l'on pouvait trouver dans les bus à une certaine époque.

Ce taquet est un taquet enrailleur ou dans le jargon une "oreille de cochon". Il sert principalement à remettre sur une voie un wagonnet déraillé. Encore faut-il que le wagonnet soit encore proche de la voie. Dans notre cas, il servait simplement à changer de voie (Cf: Treuil, première photo). Ce taquet servait pour les deux voies de gauche afin de diriger les wagonnets vers le roulage à droite (sortie). Astucieux !

Voici donc le plan incliné qui est équipé par notre treuil, à gauche c'est la salle des compresseurs, au fond ca file dans le noyage aujourd'hui. Le minerai était visiblement remonté par la suite par une bande transporteuse, on voit encore les socles en béton à la gauche de la voie. Cette même bande récoltait également les travaux supérieurs à l'aide de la trémie. A l'étage les wagonnets étaient culbutés par un vérin hydraulique.

Voici donc le plan incliné qui est équipé par notre treuil, à gauche c'est la salle des compresseurs, au fond ca file dans le noyage aujourd'hui. Le minerai était visiblement remonté par la suite par une bande transporteuse, on voit encore les socles en béton à la gauche de la voie. Cette même bande récoltait également les travaux supérieurs à l'aide de la trémie. A l'étage les wagonnets étaient culbutés par un vérin hydraulique.

Ce plan incliné est une ancienne sortie. Ce qui nous a intrigués c'est ce gros wagon. Nous avons longuement cherché sans trop trancher, il servait soit pour le matériel, soit pour le minerai (mais il ne ressemble pas à un skip, peut être un "porte-skip"). Ce qui nous embête c'est qu'il reste au sol des socles de béton pour l'installation d'une bande transporteuse, mais il ne pouvait pas y avoir en même temps une bande transporteuse et ce wagon.

Ce plan incliné est une ancienne sortie. Ce qui nous a intrigués c'est ce gros wagon. Nous avons longuement cherché sans trop trancher, il servait soit pour le matériel, soit pour le minerai (mais il ne ressemble pas à un skip, peut être un "porte-skip"). Ce qui nous embête c'est qu'il reste au sol des socles de béton pour l'installation d'une bande transporteuse, mais il ne pouvait pas y avoir en même temps une bande transporteuse et ce wagon.

La galerie continue encore un peu...avant l'effondrement total. Nous revenons sur nos pas et tombons sur cette monterie du personnel, où un escalier nous emmène jusqu'à l'ancienne entrée.

La galerie continue encore un peu...avant l'effondrement total. Nous revenons sur nos pas et tombons sur cette monterie du personnel, où un escalier nous emmène jusqu'à l'ancienne entrée.

Ce wagonnet est le seul qui soit à benne basculante. On n'aime pas trop le Decauville par ici ?

Ce wagonnet est le seul qui soit à benne basculante. On n'aime pas trop le Decauville par ici ?

Dans le niveau supérieur, on tombe vite sur du foudroyage dans le peu de quartiers qui existent encore aujourd'hui. Le niveau inférieur est plus souvent accessible mais très vite bouché ou noyé. Ca tombe à gros blocs.

Dans le niveau supérieur, on tombe vite sur du foudroyage dans le peu de quartiers qui existent encore aujourd'hui. Le niveau inférieur est plus souvent accessible mais très vite bouché ou noyé. Ca tombe à gros blocs.

M35

De beaux volumes dés l'entrée avec quelques rayons de lumières, rendent ce premier quartier extrêmement esthétique. L'inclinaison de la couche est déjà bien visible.

De beaux volumes dés l'entrée avec quelques rayons de lumières, rendent ce premier quartier extrêmement esthétique. L'inclinaison de la couche est déjà bien visible.

Une galerie plongeante permettait autrefois de rejoindre un autre quartier, aujourd'hui complètement inaccessible (dernière photo), cependant il est encore possible de rejoindre une autre mine que nous allons voir ensuite.

Une galerie plongeante permettait autrefois de rejoindre un autre quartier, aujourd'hui complètement inaccessible (dernière photo), cependant il est encore possible de rejoindre une autre mine que nous allons voir ensuite.

La galerie de jonction est en très mauvais état mais permet de connecter avec ce nouveau secteur, qui se présente comme de petites galeries en zigzag puis débouche dans une partie plus moderne qui a été ré-exploitée ressemblant à ce que l'on a vu au départ, la couche étant légèrement moins inclinée.

La galerie de jonction est en très mauvais état mais permet de connecter avec ce nouveau secteur, qui se présente comme de petites galeries en zigzag puis débouche dans une partie plus moderne qui a été ré-exploitée ressemblant à ce que l'on a vu au départ, la couche étant légèrement moins inclinée.

M100

L'entrée bien cachée et sportive cache un beau trésor avec ce compresseur de chantier mobile de marque Randupson enseveli dans les déblais de l'entrée.

L'entrée bien cachée et sportive cache un beau trésor avec ce compresseur de chantier mobile de marque Randupson enseveli dans les déblais de l'entrée.

Bien qu'assez petit ce lieu s'échelonne sur trois niveaux et réserve de belles surprises et de beaux vestiges d'une exploitation artisanale.

Bien qu'assez petit ce lieu s'échelonne sur trois niveaux et réserve de belles surprises et de beaux vestiges d'une exploitation artisanale.

Voici un bel aperçu des galeries avoisinantes.

Voici un bel aperçu des galeries avoisinantes.

Au revoir la mine !

Au revoir la mine !