Inventaire

Voici la liste des 58 puits ayant existé dans le bassin de Lorraine :

Puits Alexandre Dreux 1

Commune : Folschviller

Date : 1909-1911

Puits Alexandre Dreux 2

Commune : Folschviller

Date : 1909-1911

Les deux puits ne seront jamais terminés, à -220m d'importantes venues d'eaux stopperont les travaux, ils seront abandonnés en 1911.

Puits Barrois

Commune : Creutzwald

Date : 1935-1988

Ce puits a servi d'extraction mais aussi à l'aérage et de service. Il est démonté en 1989 et sa recette démolie en 2004.

Puits Cuvelette Nord

Commune : Freyming-Merlebach

Date : 1930-1966

Ce nom provient de Ernest Cuvelette (1869-1936) ingénieur des mines. Il a été administrateur et directeur général de la Société des mines de Lens, vice-président de la Société des forges et Aciéries du Nord et de l'Est. La fosse 14b porte également son nom dans le bassin du Nord pas de Calais.

L'ancien chevalement en treillis fait place à ce géant jaune en 1991, c'est le dernier chevalement à être construit en Lorraine. C'est aussi le second puits le plus profond en Lorraine avec -1288m.

L'ancien chevalement en treillis fait place à ce géant jaune en 1991, c'est le dernier chevalement à être construit en Lorraine. C'est aussi le second puits le plus profond en Lorraine avec -1288m.

Cuvelette Nord : Extraction et personnel. Cuvelette Sud : Aérage.

Cuvelette Nord : Extraction et personnel. Cuvelette Sud : Aérage.

Pour anecdote, en 1962 le dernier cheval est remonté du puits.

Puits Cuvelette Sud

Commune : Freyming-Merlebach

Date : 1930-1966

Entrées

Bâtiment d'extraction

Les deux puits partagent un même ensemble d'extraction, deux bâtiments reliés entre eux sur un style architectural unique en béton et en briques avec toit arrondi et de grandes baies. Aujourd'hui il ne reste plus rien à l'intérieur.

Bâtiment jour

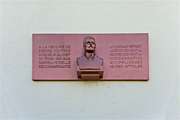

Voici le bâtiment administratif avec quelques bureaux, vestiaires et douches. Plusieurs années d'abandon ont rendu l'esthétisme de ces couloirs colorés et décrépis au stade du silence et de la lente agonie. On observera entre autre les différentes couches de peinture successives sur les murs. Un mémorial sur Ernest Cuvelette a été inauguré le 06 Mai 1937 devant le bâtiment, malheureusement il n'existe plus aujourd'hui. Il représentait une façade ajouré de ses deux côtés avec au centre le profil d'Ernest Cuvelette. Cette oeuvre est du sculpteur A.Descatoire et de l'architecte F.Gonse.

Puits De Vernejoul

Commune : Porcelette

Date : 1954-2004

Ce nom provient de Jacques De Vernejoul (1890-1948), ingénieur des Mines devenu chef de siège à Merlebach. Le chevalement subira une modernisation au cours des années 80 ainsi que son lavoir. L'un des plus beaux chevalements "moderne" à mon sens, très allemand et dans l'esprit de Cuvelette. Il est équipé d'une poulie Koepe bi-câble et de skips.

Le chevalement est démoli le 20 avril 2005. Il ne reste absolument plus rien sur le site.

Puits de Falk

Commune : Falck

Date : 1858-1896

Le puits est abandonné en 1896 à cause de venues d'eau, il est démoli en 1931.

Puits Faulquemont 1

Commune : Crehange

Date : 1933-1974

Sur le site du puits 1 et 2 il reste encore les grands bureaux de la mine, un ensemble architectural remarquable, encore bien conservé, mais toute la partie puits a disparu. C'est le seul site à avoir accueilli deux tours d'extraction sur un même siège dans le bassin. C'est même plutôt rare en France, à ma connaissance on retrouve un autre site dans le Nord pas de Calais, à la Fosse Barrois.

Puits Faulquemont 2

Commune : Crehange

Date : 1934-1974

Les deux puits sont des tours d'extraction, l'ensemble est démoli le 08 décembre 1990.

Puits Folschviller 1

Commune : Folschviller

Date : 1931-1979

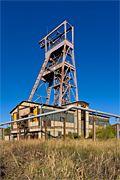

C'est un chevalement à portique sans poussards (ce qui lui confère cette forme si particulière) toujours conservé, il est construit en 1948, seule la recette est démolie en 1986.

Puits Folschviller 2

Commune : Folschviller

Date : 1931-1979

Le chevalement est démonté dés 1981

Puits de Freyming

Commune : Freyming-Merlebach

Date : 1905-2003

Appellé puits Hugo Stinnes

En 1949 on modernise l'ancien chevalement afin de pouvoir installer une extraction par skip. Ce dernier comprend un double compartiment afin d'accueillir 4 skips et pouvant remonter jusqu'à 15 tonnes de charbon chacun. D'abord installé à l'étage -545 puis à -646 en 1951 le rendement est augmenté et l'utilisation des berlines sur le siège, est définitivement supprimé. En 1950 c'est alors le siège minier le plus important d'Europe notamment en terme de production. En janvier 2000, les sièges Vouters et Reumaux fusionnent pour former l'Unité d'Exploitation de Merlebach : c'est le siège principal de Merlebach. Toute la production de Merlebach est remonté ici, on estime à 250 millions la production sortie du puits entre 1950 et 2003. Le chevalement construit en 1949 est démonté et ferraillé en 2007.

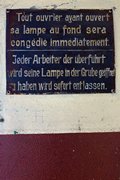

Il s'agit du bâtiment des bains douches et de la lampisterie.

Il s'agit du bâtiment des bains douches et de la lampisterie.

Puits Gargan 1

Commune : Petite-Rosselle

Date : 1883-1969

Démoli en 1972.

Ce nom provient de Theodore de Gargan (1791-1853) ingénieur des mines de la Moselle.

Puits Gargan 2

Commune : Petite-Rosselle

Date : 1891-1969

Démoli en 1983.

Puits Gargan 3 ou Puits Carriere Est

Commune : Schoeneck

Date : 1948-1989

Puits Hochwald ou Puits 4

Commune : Freyming-Merlebach

Date : 1855-1982

Demoli en 1982

Puits de Hombourg ou Puits Merlebach Sud

Commune : Hombourg-Haut

Date : 1950-1961

Puits 1 L'Hopital

Commune : L'Hopital

Date : 1862-1918

Après l'extraction il sert d'aérage pour le Puits 2 jusqu'en 1971.

Puits 2 L'Hopital

Commune : L'Hopital

Date : 1862-1918

Le puits est définitivement fermé en 1971.

Puits 3 L'Hopital ou Puits Neuf

Commune : L'Hopital

Date : 1874-1914

Il est remblayé en 1979.

Puits 6 L'Hopital

Commune : L'Hopital

Date : 1888-1914

La plaque de puits n'existe plus. Le bâtiment est le même que celui du carreau du siège 1 et 2.

La plaque de puits n'existe plus. Le bâtiment est le même que celui du carreau du siège 1 et 2.

Puits 7 L'Hopital

Commune : L'Hopital

Date : 1874-1912

Le puits est fermé en 1991.

Puits La Houve 1 (Puits Marie)

Commune : Creutzwald

Date : 1895-1955

Le nom Houve vient du mot « Hube » qui était une ancienne unité de surface qui valait 13 hectares. Avec le temps "Hube" est devenu "Hoffe", puis "Huffe", puis "Houvre", puis "Huf" et enfin "Houve". (CDF)

La Houve se divise en 2 sièges :

- Le siège 1 : le puits 1 et 2.

- Le siège 2 : le puits 3 et 4.

Une zone industrielle est implantée sur l'ancien site minier, les plaques de puits ont quand à elles disparues.

Une zone industrielle est implantée sur l'ancien site minier, les plaques de puits ont quand à elles disparues.

Puits La Houve 2 (Puits Jules)

Commune : Creutzwald

Date : 1900-1955

Le puits tire son nom de Jules Schaller, fondateur de la société. Les puits 1 et 2 seront démontés en 1988.

Puits La Houve 3

Commune : Creutzwald

Date : 1908-2004

Puits 3 dit Puits Uhry

Le siège 2, a été le dernier carreau de mine de charbon en activité dans le bassin de Lorraine et en France. L'exploitation s'est arrêtée le 23 avril 2004. Aujourd'hui comme seul vestige, il ne reste absolument rien, c'est le néant sur le site. L'ensemble est démoli entre Mars 2007 pour les bâtiments et Décembre 2007 pour le puits 4.

La Houve c'était la mine de tous les records, avec une technologie de pointe. La dernière veine exploitée se nommait Albert, grâce à la super haveuse "Electra 2000" (On peut en admirer une au musée du carreau Wendel). En 1996 on extrait 20 200 tonnes par jour !

De Marie à Albert 22 veines de charbon auront été exploitées à la Houve. Fin 2003 en Veine Albert la production s'échelonne à 750 000 tonnes, à -900m de profondeur grâce à 373 agents (284 au fond et 89 au jour)

De mon point de vue, on a vraisemblablement voulu effacer au plus vite l'histoire que représente les charbonnages en Lorraine en plus de vouloir tirer un trait définitif sur la mine en France. Si il fallait aujourd'hui tirer partie d'un site en particulier c'était bien ici qu'il fallait sauvegarder quelque chose. Comme toujours, tant pis.

Puits La Houve 4

Commune : Creutzwald

Date : 1923-2004

Le chevalement datait de 1951, il est démoli en décembre 2007.

Puits La Houve 5

Commune : Creutzwald

Date : 1923-1927

Le puits sera noyé en 1927, finalement on y installera une station de pompage, elle alimente toujours la ville de Creutzwald.

Puits La Houve Ouest

Commune : Bisten

Date : 1987-2004

Il s'agit du dernier puits foncé dans le bassin, (entre 1987 et 1990) appartenant à l'unité de la Houve, et servant uniquement comme puits d'aération. Il a un diamètre important de 8m et une profondeur de -520m.

Puits Marienau

Commune : Forbach

Date : 1957-1996

C'est une tour d'extraction, elle est construite en 1961, le puits atteint -875 mètres de profondeur. Après l'arrêt de l'extraction le puits reste ouvert (exhaure et aérage) pour l'unité de Merlebach jusqu'en 2003. La tour est démolie en aout 2008.

Il ne reste absolument rien, et impossible d'approcher autour du puits.

Il ne reste absolument rien, et impossible d'approcher autour du puits.

Puits Max ou Puits 8

Commune : Carling

Date : 1855-1918

Démoli en 1963.

Puits Peyerimhoff

Commune : Freyming-Merlebach

Date : 1909-1986

Il sera d'abord stoppé en 1972 puis repris de 1976 à 1986, et finalement démoli en 1994.

Appelé aussi puits Auguste Thyssen pendant la période allemande. Il est appelé puits Peyerimhoff en l'honneur d'Henri Peyerimhoff (1871-1953), président du conseil d'administration de la Societé houillère de Sarre et Moselle.

Il ne reste que le bâtiment de la recette, on peut encore apercevoir un bout du faux carré dépasser au niveau du toit.

Il ne reste que le bâtiment de la recette, on peut encore apercevoir un bout du faux carré dépasser au niveau du toit.

Puits Reumaux

Commune : Freyming-Merlebach

Date : 1921-

Ce nom provient de Elie Reumaux (1838-1922) il a été Ingénieur, Directeur général et Président du Conseil d'Administration de la Société des Mines de Lens et Président du Conseil d'Administration de la Société Houillère de Sarre et Moselle.

Le chevalement d'époque en béton armé fait place à un nouveau bâtiment carré dont seul le ventilateur extérieur, laisse entrevoir qu'il s'agit d'un bâtiment minier. La recette se situe à -55m de profondeur, elle est desservie par une galerie en travers banc, pour rejoindre le jour.

En 1987 l'unité de Reumaux extrait 14 300 tonnes en 24 heures.

Puits de Saint-Avold

Commune : Saint-Avold

Date : 1960-1971

Puits servant de service et à l'aération, il communique avec le Sainte Fontaine en 1965. Il est fermé le 26 Mai 1971.

Puits Saint Charles 1

Commune : Petite-Rosselle

Date : 1854-1965 (10 juillet 1965)

Le fonçage du puits est entrepris en mars 1854 avec un diamètre de 4m. Le premier charbon (du puits et de Lorraine) fut extrait le 27 juin 1856. C'est à partir de ce moment que fut débutée l'extraction du charbon en Lorraine.

Le charbon est rencontré à -90m. Il fût par la suite approfondi jusqu'à -788m. Son chevalement actuel fut installé en 1956 par la société Venot, il mesure 46,3m de haut. Le puits fût l'un aussi l'un des premiers à fermer, en effet l'extraction est arrêtée en 1965, il ne sert plus qu'à l'aérage avant sa fermeture en 1989.

Actuellement le chevalement est le seul rescapé du site originel, le chevalement est la propriété de la ville, il a été repeint en 2008 en bleu turquoise par la municipalité.

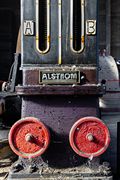

Bien que vide aujourd'hui, la dernière machine d'extraction fut installée en 1954 il s'agissait d'une poulie Koepe de 7m de diamètre avec un moteur Alsthom.

Bien que vide aujourd'hui, la dernière machine d'extraction fut installée en 1954 il s'agissait d'une poulie Koepe de 7m de diamètre avec un moteur Alsthom.

Le "Pferdestall" est le nom de ce premier bâtiment qui servait d'abord d'écuries, puis quand on utilisa plus les chevaux il fut transformé en garages.

Le "Pferdestall" est le nom de ce premier bâtiment qui servait d'abord d'écuries, puis quand on utilisa plus les chevaux il fut transformé en garages.

Le ravageur était le nom d'une machine d'abattage, aujourd'hui elle a peine visible et bien dissimulée sous la végétation.

En avril 2025 un incendie a ravagé le bâtiment du poste de secours où s'était installé l'association les Amis du Puits-Saint-Charles. Il fut entièrement rasé en Aout 2025.

Le vestige de cette base de l'ancienne cheminée est aujourd'hui l'emplacement pour l'espace souvenir avec une lampe de mine en grès des Vosges sculptée par M.Minninger de l'association Les Amis du Puits Saint Charles.

Les anciens bureaux administratifs des HBL ont été reconverti aujourd'hui en collège.

Ce bâtiment servait comme salle d’appel des mineurs au Puits Saint-Charles. Ancien bâtiment ayant abrité les services administratifs des Houillères de Petite-Rosselle avant la construction du Bureau central en 1896 (Sources : Mairie Petite-Rosselle).

Ce bâtiment servait comme salle d’appel des mineurs au Puits Saint-Charles. Ancien bâtiment ayant abrité les services administratifs des Houillères de Petite-Rosselle avant la construction du Bureau central en 1896 (Sources : Mairie Petite-Rosselle).

Cette galerie (étage 26) servait de tunnel de jonction entre le puits Saint-Joseph et le puits Saint-Charles sur une distance d'environ 500m afin d'évacuer la production du Saint-Joseph, qui ne disposait pas de lavoir, ici sur le lavoir du Saint-Charles. Cette galerie a été restaurée et inaugurée fin 2012.

Cette galerie (étage 26) servait de tunnel de jonction entre le puits Saint-Joseph et le puits Saint-Charles sur une distance d'environ 500m afin d'évacuer la production du Saint-Joseph, qui ne disposait pas de lavoir, ici sur le lavoir du Saint-Charles. Cette galerie a été restaurée et inaugurée fin 2012.

L'entrée est datée de 1946. Il s'agissait de la mine image.

L'entrée est datée de 1946. Il s'agissait de la mine image.

Cette galerie reconstituée, est un "simulateur" de propagation des flammes et fumées lors d'un coup de poussière.

Puits Saint Charles 2

Commune : Petite-Rosselle

Date : 1875-1965

Puits Saint Charles 3

Commune : Petite-Rosselle

Date : 1924-1965

Démoli en 1989.

Puits Saint Charles 4

Commune : Grande-Rosselle (Sarre)

Date : 1948-1965

Le puits sert comme puits d'aérage. Article et photos détaillé ici.

Puits Saint Joseph 1

Commune : Petite-Rosselle

Date : 1857-1945

Fermeture du puits en 1966.

Puits Saint Joseph 2

Commune : Petite-Rosselle

Date : 1867-1945

Puits Saint Nikolaus ou Merlebach Nord

Commune : Saint-Nikolaus (Sarre)

Date : 1948-

C'est le même chevalement que celui du Saint Charles 4, c'est un puits de retour d'air. Article et photos détaillé ici.

Puits Sainte Fontaine

Commune : Saint-Avold

Date : 1908-1986 (15 Mai 1986)

Voici l'immense salle des pendus, immensément vide et même en mauvais état, seul reste des crochets et quelques chaînes, ainsi que ce maillage au plafond.

Voici l'immense salle des pendus, immensément vide et même en mauvais état, seul reste des crochets et quelques chaînes, ainsi que ce maillage au plafond.

C'est tout de même un beau bâtiment industriel, notamment avec ces fenêtres cintrées.

C'est tout de même un beau bâtiment industriel, notamment avec ces fenêtres cintrées.

Est accolé aux douches les bureaux administratifs, dont voici la très belle entrée (Cf: Bureaux), on y verra les deux symboles miniers ainsi qu'au fronton le nom de l'ancienne compagne : "Saar und Mosel" pour "Compagnie de Sarre et Moselle". Pour rappel c'est cette compagnie qui a foncé le puits, alors appelé : puits Waldemar Muller.

Est accolé aux douches les bureaux administratifs, dont voici la très belle entrée (Cf: Bureaux), on y verra les deux symboles miniers ainsi qu'au fronton le nom de l'ancienne compagne : "Saar und Mosel" pour "Compagnie de Sarre et Moselle". Pour rappel c'est cette compagnie qui a foncé le puits, alors appelé : puits Waldemar Muller.

Puits Sainte Marthe 1

Commune : Stiring-Wendel

Date : 1849-1854

C'est le puits d'extraction le plus ancien du bassin toujours visible, il s'agit d'une petite tour Malakoff. Il est inscrit aux monuments historiques.

Puits Sainte Marthe 2 ou Sainte Anne

Commune : Stiring-Wendel

Date : 1851-1854

Puits Sainte Stephanie 1

Commune : Stiring-Wendel

Date : 1851-1866

Puits Sainte Stephanie 2

Date : 1863-1866

Commune : Stiring-Wendel

Les deux puits seront abandonnés à cause d'une importante venue d'eau.

Puits de Schoeneck

Commune : Schoeneck

Date : 1818-1835

C'est le premier puits foncé dans tout le bassin. La plaque de puits a malheureusement été volée.

Puits Simon 1

Commune : Forbach

Date : 1904-1997

Remblayé en 2002

Le siège Simon tire son nom de l'ingénieur Guillaume Simon, directeur générale de la compagnie des houillères de Petite-Rosselle. Le fonçage du premier puits démarre en 1904 sur 6m de diamètre et atteindra la profondeur de -478m. L'extraction démarrera à partir de 1907.

Les bâtiments du carreau sont édifié par l'architecte Choret pour le compte de la Société des houillères de Stiring, dont une majorité des capitaux proviennent de la famille Wendel. Quand le siège Wendel ferme en 1985, le siège Simon devient le carreau principal d'extraction.

Le chevalement du puits 1 est celui d'époque.

Voici la machine d'extraction à poulie Koepe, elle développe 1030Kw, elle provient des ateliers Siemens-Schuckert et date de son installation (1908/1910) .

Voici la machine d'extraction à poulie Koepe, elle développe 1030Kw, elle provient des ateliers Siemens-Schuckert et date de son installation (1908/1910) .

Puits Simon 2

Commune : Forbach

Date : 1908-1997

Le puits est fonçé en 1908 sur un diamètre de 6m jusqu'à la profondeur de -498m. La même année (1908) c'est aussi la construction du lavoir. Le puits entre en exploitation à partir de 1914, il est équipé d'une machine à poulie Koepe de 2800Kw.

La dernière berline remonte du fond le 05 Décembre 1997, le puits est remblayé en 2002

Ce bâtiment a servi en premier lieu comme bâtiment d'extraction pour le puits Simon 2 avant d'être affecté comme bureaux, quand le chevalement a été modernisé. C'est le même que celui du puits Simon 1. Le bâtiment d'extraction actuel était situé à l'Ouest, avant sa complète démolition.

Ce bâtiment a servi en premier lieu comme bâtiment d'extraction pour le puits Simon 2 avant d'être affecté comme bureaux, quand le chevalement a été modernisé. C'est le même que celui du puits Simon 1. Le bâtiment d'extraction actuel était situé à l'Ouest, avant sa complète démolition.

Voici la recette jour, c'est par ici qu'est sortie la dernière berline en 1997. Le second compartiment du puits est dédié aux skip, à l'arrière, la recette est aménagée pour recevoir le charbon, elle était directement reliée au lavoir.

Voici la recette jour, c'est par ici qu'est sortie la dernière berline en 1997. Le second compartiment du puits est dédié aux skip, à l'arrière, la recette est aménagée pour recevoir le charbon, elle était directement reliée au lavoir.

Administration - Vestiaires

Le bâtiment principal est celui de l'administration, qui est connecté au Nord au bâtiment de la salle des pendus et douches. Le bâtiment se dégrade très vite autant qu'il est vandalisé. Les infiltrations d'eaux ont eu raison des sols et murs, le papier peint s'efface et laisse entrevoir les murs de briques d'origine, une aile du bâtiment s'est déjà effondrée, bientôt il n'y aura plus rien à sauver.

Le bâtiment principal est celui de l'administration, qui est connecté au Nord au bâtiment de la salle des pendus et douches. Le bâtiment se dégrade très vite autant qu'il est vandalisé. Les infiltrations d'eaux ont eu raison des sols et murs, le papier peint s'efface et laisse entrevoir les murs de briques d'origine, une aile du bâtiment s'est déjà effondrée, bientôt il n'y aura plus rien à sauver.

Voici une partie des douches et de la salle des pendus. C'est une grande pièce aujourd'hui complètement vandalisée de graffitis, et en mauvais état. Ce n'est pas cette idée que j'ai voulu retenir sur mes photos.

Voici une partie des douches et de la salle des pendus. C'est une grande pièce aujourd'hui complètement vandalisée de graffitis, et en mauvais état. Ce n'est pas cette idée que j'ai voulu retenir sur mes photos.

Le long bâtiment rassemble des douches collectives et privatives ainsi que la grande salle des pendus. En quelques années la nature a bien repris ses droits. Néanmoins de belles fresques d'époque (1994) témoigne encore de l'environnement minier.

Centrale électrique

Voici à présent l'ancienne centrale électrique, elle est située entre les deux anciens bâtiments d'extraction et parallèle à la salle des pendus, c'est le bâtiment le plus long mais aussi le plus esthétique du site. Imposant et purement industriel ce bâtiment est dédiée à la production d'électricité pour tout le siège, il se compose d'une salle de production et d'une salle de commande. Sa façade avant est une importante baie cintrée et vitrée coiffée d'un oeil de boeuf, le bâtiment est massif, il est construit presque entièrement en grès des Vosges et en remplissage en briques jaunes.

Il suit le style architectural du carreau.

Là aussi le bâtiment se désagrège, le plâtre tombe par morceaux, la toiture est percée à plusieurs endroits et les infiltrations d'eaux et les voleurs ont accentués son état fragile, vide et incertain.

Ces deux escaliers ont été intégralement volés.

Ces deux escaliers ont été intégralement volés.

Le site n'est plus qu'une coquille vide de béton et d'enchevêtrement de barres métalliques.

Puits Simon 3

Commune : Forbach

Date : 1932-2001

Le puits 3 est foncé pour servir de puits d'aération pour les puits 1 et 2. Puis après la guerre, il sert d'extraction et c'est au tour du puits 4 de servir d'aérage. La recette est démolie en 2001, le chevalement est démonté le 30 Novembre 2002.

Puits Simon 4

Commune : Schoeneck

Date : 1947-1973

Le fonçage du puits est terminé en 1951. En 1991, tout disparaît autour du chevalement sauf deux bâtiments qui sont aujourd'hui ré-utilisés par des entreprises. Le chevalement est aujourd'hui posé au milieu d'un rond point, amputé de son faux carré et sert principalement aux antennes de communications, on aurait pu espérer mieux...

Puits Simon 5

Commune : Forbach

Date : 1958-2002

Il s'agit du dernier puits foncé pour le siège Simon (01 Janvier 1958), la construction de la tour d'extraction est débuté en 1964 et se termine en 1966, elle est haute de 57m. Son diamètre est de 8 mètres, la profondeur atteinte est de -1136m. Le puits sert à la descente du personnel et du matériel. A partir de 1973 l'extraction est concentrée sur les puits 1/2/5, les puits 3/4 déjà fermés servent à l'aérage. La tour est est démolie le 26 novembre 2009. Un bouchon de 21 mètres de béton obstrue le puits.

Puits Vouters 1 ou Puits 5

Commune : Freyming-Merlebach

Date : 1872-1962

Le chevalement est démonté en 1963, le puits reste ouvert pour l'aérage pour l'unité de Merlebach.

Puits Vouters 2

Commune : Freyming-Merlebach

Date : 1958-2003

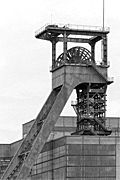

Voici le dernier puits foncé au siège de Merlebach. L'ancien chevalement a fait place à une tour d'extraction qui a atteint la profondeur record dans le bassin avec -1327m. C'est aussi le record de profondeur pour un puits en France. L'histoire s'est arrêté le 20 septembre 2003 et dynamité le 14 juin 2007.

Puits Vuillemin 1

Commune : Petite-Rosselle

Date : 1867-1962

Démoli en 1990.

Ce nom provient de Emile Vuillemin ingénieur conseil à la Compagnie des Mines de Stiring.

Le chevalement est démoli en 1990.

A noter que la Fosse Emille Vuillemin existe aussi dans le bassin du Nord Pas de Calais.

Puits Vuillemin 2

Commune : Petite-Rosselle

Date : 1881-1962

C'est le chevalement métallique le plus ancien du bassin, il est classé et fait désormais partie du Musée du Carreau de la Mine de Wendel. Même s'il se trouve très proche des puits Wendel, le carreau Vuillemin exploitait un gisement différent.

Puits Wendel 1

Commune : Petite-Rosselle

Date : 1866-1989

Ce nom provient de Charles de Wendel (1848-1870) fondateur de la Compagnie des Mines de Stiring, maître des Forges De Wendel et député conseiller-général de la Moselle.

Le fonçage du puits débute en 1866, il est mis en service en 1869 comme puits d'extraction.

Il atteindra la profondeur de -765m.

Le puits 1 est modernisé pour la bataille du charbon et reçoit une nouvelle machine d'extraction électrique à tambour bicylindroconique Venot actionnée par deux moteurs Alsthom de 3160 chevaux.

Le lavoir est construit en 1929 et enfin modernisé en 1954 et 1960 et traite les charbons flambants gras.

La première photo montre le bâtiment d'accueil, devenu le bâtiment des mineurs, à sa droite et visible sur les autres photos, se trouve le lavoir Wendel des puits 1-2 avec au centre son décanteur.

La première photo montre le bâtiment d'accueil, devenu le bâtiment des mineurs, à sa droite et visible sur les autres photos, se trouve le lavoir Wendel des puits 1-2 avec au centre son décanteur.

Puits Wendel 2

Commune : Petite-Rosselle

Date : 1865-1989

Le puits est foncé à l'aplomb du sondage où le charbon a été trouvé. Il est approfondi jusqu'à -218m en 1871 et sert pour l'aérage. Il atteindra la profondeur maximale de -773m. Le puits est modernisé pour la bataille du charbon, il est alors équipé d'un nouveau chevalement de 54m de haut installé en 1949, afin de permettre une extraction par skip (10,5t) qui s'arrêtera plus tard en 1989. Il servira alors uniquement pour l'aérage avant d'être définitivement fermé en 1992.

La machine d'extraction du puits Wendel 2 est équipée à partir de 1950 d'une poulie Koepe de 7m de diamètre.

La machine d'extraction du puits Wendel 2 est équipée à partir de 1950 d'une poulie Koepe de 7m de diamètre.

Puits Wendel 3

Commune : Petite-Rosselle

Date : 1939-1989

Après la découverte de charbon gras situé en grande profondeur, le puits 3 est foncé dés 1935 et mis en service seulement en 1953, après la Seconde Guerre Mondiale et atteint -902m de profondeur. Il est équipé d'un double compartiment à skip (13t) mais conserve une recette à wagonnets de deux cages à quatre étages.

Il est équipé par deux machines d'extraction à poulie Koepe Alsthom de 3800 chevaux.

En 1955 un nouveau lavoir est spécialement construit pour ce puits, il est mis en marche en 1958.

En 1960 on extrait 10 000 tonnes de charbon par jour, grâce à 5000 mineurs.

Le puits sera fermé en 2001.

Autant le bâtiment d'extraction que le lavoir forme un ensemble cohérent et massif pour ce puits autant il suit le style architectural du carreau et lui confère dés lors la puissance des houillères à cette époque. Ce carreau a marqué son histoire et a imprimé un peu plus l'empreinte charbonnière de la ville.

Autant le bâtiment d'extraction que le lavoir forme un ensemble cohérent et massif pour ce puits autant il suit le style architectural du carreau et lui confère dés lors la puissance des houillères à cette époque. Ce carreau a marqué son histoire et a imprimé un peu plus l'empreinte charbonnière de la ville.

Le carreau Wendel

Le carreau de la mine Wendel est unique, il s'agit du site minier le plus complet en France toujours visible, comprenant trois puits ainsi que toutes ses machines d'extractions, (sans compter le puits Vuillemin), deux lavoirs, bâtiment des mineurs et divers ateliers de réparation. En ce sens il représente un témoignage important du bassin de Lorraine mais aussi d'une mine de charbon en France.

En 1991 est décidé de créer un musée à l'emplacement du carreau Wendel, et finalement en 2006 il est ouvert au public. Accolé au carreau c'est une structure moderne, où est recrée tout l'univers du mineur au fond : les différents types de galeries et machines. Et en 2012 c'est le bâtiment des mineurs qui ouvre enfin ses portes.

Voici le bâtiment des Mineurs, il s'agit des bureaux, des bains-douches, de la salle des pendus, la lampisterie, la chaufferie, le télé-vigile et les bureaux syndicaux. Ce bâtiment date du début de l'exploitation, en 1866. Aujourd'hui cette partie est devenue la partie musée "Les Mineurs" où il est possible de visiter toutes les salles citées précédemment.

Le musée présente l'univers du mineur de fond en reconstituant des galeries équipées avec tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement de la mine. On y voit les évolutions techniques et les différents modes d'exploitation du charbon.

Le musée présente l'univers du mineur de fond en reconstituant des galeries équipées avec tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement de la mine. On y voit les évolutions techniques et les différents modes d'exploitation du charbon.

Le musée possède également une impressionnante collection de matériel roulant.

Le musée possède également une impressionnante collection de matériel roulant.

Sont exposés les véhicules de secours du poste central de secours, l'autorail Picasso (autorail X3800 / SNCF) reconnaissable à son poste de conduite latéral surélevé et qui a servi à transporter les mineurs entre 1980 et 1992 avant qu'il ne soit remplacé par les navettes routières de type "bus".

Sont exposés les véhicules de secours du poste central de secours, l'autorail Picasso (autorail X3800 / SNCF) reconnaissable à son poste de conduite latéral surélevé et qui a servi à transporter les mineurs entre 1980 et 1992 avant qu'il ne soit remplacé par les navettes routières de type "bus".

Une vue globale sur l'ensemble du carreau avec au loin, la passerelle permettant aux mineurs de relier tous les puits.

Une vue globale sur l'ensemble du carreau avec au loin, la passerelle permettant aux mineurs de relier tous les puits.

Les puits Wendel 1-2, étant les plus anciens sont les plus proches et partagent par la suite une recette connectée, ils sont reliés naturellement au lavoir situés à l'arrière.

Les puits Wendel 1-2, étant les plus anciens sont les plus proches et partagent par la suite une recette connectée, ils sont reliés naturellement au lavoir situés à l'arrière.

Les puits n'étaient pas orientés de cette façon à l'origine, c'est au moment de la modernisation des chevalements qu'ils ont été orientés dans ce sens.